© Otto Hanus

Bild und Sprache in der kognitiven Kunsttherapie

Die Wissenschaft ist eine Methode zur Erkenntnis der Welt. Sie ist derzeit der einzige gesellschaftlich an-erkannte Weg, von dem man meint, dass er zur Wahrheit führen würde. Ein anderer Weg war und ist die Kunst. Dieser Weg ist bedauerlicherweise derart kommerzialisiert worden, dass er von der Wahrheit weg führt. Vielleicht sollte ich besser Wahrhaftigkeit, anstelle von Wahrheit sagen. Man kann den Weg der Wis-senschaft oder der Kunst gehen; sie schließen sich nicht unbedingt aus. Wenn Einsicht das Ziel ist, münden beide Wege in einen. Die linke Seite ist nicht besser als die rechte und erst zusammen bilden sie den Weg. Der wissenschaftliche Weg ist unvollständig und der Weg der Kunst auch, wenn man im unterwegs sein, den Austausch vermeidet. Grund-pfeiler der Wissenschaft sind die Logik und das Experiment. Fundamente der Kunst sind Intuition und Einsicht. Sie schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern ergänzen sich. Wirkliche Wissenschaft ist der Kunst verwandt, und umgekehrt enthält echte Kunst auch Elemente der Wissenschaft. In ihren höchsten Erscheinungsformen sind beide ebenso wenig voneinander zu trennen, wie die Eigenschaf-ten Welle und Teilchen im Atom oder die Eigenschaften Farbe und Form in einer Gestalt. Sie zeigen uns die komplementären Attribute des menschlichen Erkennens und Verstehens und vermitteln nur vereint, ein vollständiges Bild der Welt.

Schöpferisches Handeln erfordert schöpferisches Denken. Das Verwirklichen individueller Anliegen bedarf kreativer Impulse. Sie kommen zustande, wenn man sich von jenen starren Mustern löst, die das Denken, Vorstellen und Handeln in vorgegebene und konditionierte Bahnen lenken, die als immer tiefer werdende Spuren der Wiederholung, die Muster des Gewohnten prägen. Für sich allein ist kreatives Denken dennoch wirkungslos, wenn es sich nicht auch in Handlungen ausgestaltet und bewährt. Handeln sollte jedoch nicht ausschließlich manuell verstanden werden; es gibt auch kognitive Handlungen, die, obwohl sie sich nicht phy-sisch ereignen, im physischen Kontext dennoch von erheblicher Wirkung sind.

Die Erkenntnisse der Allgemeinsemantik (Korzybski, Le Whorf, Hayakawa u. a.) zeigen deutlich, auf welche Art und Weise sprachliche Verdinglichung, das Verständnis der Welt und damit auch die Handlungen beeinflus-sen. Diese semantischen Strukturen sind im kognitiven System etabliert: Was man sagt, ist ein Output des-sen, wie man denkt. Dieser Zusammenhang ist dem egogen System (das zerebral bedingte Ich) nur teilweise bewusst, weil es damit identifiziert ist und keine Distanz zu sich selbst hat. Diese Identifizierungen zu erken-nen und sich davon zu lösen fällt schwer, weil sie eine Illusion der Sicherheit vermitteln. Diese fiktive Sicher-heit kommt zustande, weil durch Sprache und Denken, eine vom sinnlichen Erleben abstrahierte Verdingli-chung von ursächlich phänomenalen (nicht sprachlichen) Erfahrungsprozessen erzeugt wird. Das wirkt sich dahin gehend aus, dass diese Abstraktionen mit dem sensorisch Erlebten identifiziert werden, sodass zwi-schen dem Wahrnehmen dieses Erlebens und der sprachlich bedingten Verdinglichung (Hypostasen) nicht unterschieden wird. Wenn man aber zwischen dem, was unmittelbar erlebt und wahrgenommen wird und dem, wie man es benennt, nicht unterscheidet, wenn man also die sprachlich verdinglichte Abstraktion für das Wirkliche hält, dann ist ein Kreis geschlossen, der die Möglichkeiten für alternative Erfahrungen begrenzt. Hier kann die Kreativität der objektfreien Bildsprache, können die metapsychischen Botschaften objektfreier Bilder eine Hilfe und ein Weg zum Wirklichen sein.

Ein objektfreies Bild lässt sich als visuelles Feld definieren, das mit unbewussten, kognitiven und emotiven Phänomenen besetzt ist. Dadurch ist es etwas anderes als sein gegenständliches Pendant, bei dem man sich an gegenständlichen Inhalten orientiert hat, die mehr oder weniger gelungen dargestellt worden sind. Des-halb ist die Verlagerung der Aufmerksamkeit auf ein objektfreies Bild dafür geeignet, das konditionierte Selbsterleben aus dem Anhaften an das gegenständlich bedingte Welt- und Selbsterleben herauszuführen. Das objektfreie Zeichnen vermittelt dynamische Ausdrucks- und Handlungserfahrungen, die anders als das bekannte gegenständliche Erleben auf den psychisch geistigen Zustandsraum wirken, weil sie sich außerhalb der Seh- und Handlungsgewohnheiten ereignen.

Man hat gelernt, die Welt im Kontext nominalisierter Begriffe zu sehen und zu kognitiv erfahren. Vom Beginn der psychischen Entwicklung an wird das, was man sieht und erlebt, mit begrifflichen Benennungen in Zusammenhang gebracht, wobei sich eine unbewusste Vorstellung von Gegenständlichkeit (Dingheit) ent-wickelt, die das Ich- und Welterleben dominiert. Objektfreie Ausdruckshandlungen und eine damit verbun-dene Bildbetrachtung aktivieren deshalb andere Funktionsniveaus im zerebralen System. Denn anders als bei der Betrachtung eines gegenständlichen Bildes ist nämlich die Betrachtung eines objektfreien Bildes frei von benennbaren Objekten der Realwelt. Man kann nur dessen Attribute erleben, denn anders als eigen-schaftlich ist ein solches Bild nicht. Es spricht das unmittelbare Wahr-nehmen an; man muss sich auf sein Empfinden einlassen, sodass die Anschauung nicht objektivierend, sondern subjektiv erlebend ist. Dabei wird das visuelle Wahrnehmen und Empfinden von den gewohnten und Alltags-üblichen Verflechtungen mit dem begrifflichen Bekannten getrennt. Das ist eine ungewohnte Situation, weil man im objektfreien Bild einer an-deren, als der gewohnten Realität, begegnet. Man wird mit einer sensorischen Bildbetrachtung konfrontiert, bei der sich ein Bild nicht wie gewohnt substantivierend benennen und mit Objekten der Realwelt in Verbin-dung bringen lässt. Das ist mit Konsequenzen verbunden. Die einem objektfreien Bild eignende Ordnung, die Konfiguration seiner bildnerischen Elemente, ist demnach kein Abbild einer extrazerebralen Ordnung, son-dern sie ist der unmittelbare Ausdruck einer intrazerebralen Ordnung der Klientinnen und Klienten. Der Psychiater Fritz B. Simon schreibt: «Die Aufgeräumtheit kleinbürgerlicher Küchenschränke und Wohnzimmer ist zwar (auch) ein Ausdruck, aber sicher kein Maßstab für die Ordnung des menschlichen Geistes».

Meine Studien zur psychischen Wirkung des objektfreien Ausdrucks haben mich zur Phänomenologie, zur allgemeinen Semantik und zur Psychologie des Wollens und Wahrnehmens geführt. Im Vordergrund meiner Interessen standen und stehen die Fragen: wodurch unterscheidet sich das objektfreie vom gegenständli-chen Zeichnen oder Malen? Werden dabei eventuell unterschiedliche kognitive Funktionen aktiviert? Lässt sich diese Aktivierung verstehen und therapeutisch nutzen? Könnte es sein, dass sich diese beiden Varianten des gegenständlichen und gegenstandsfreien Ausdrucks im Hinblick auf ihre Wirkung auf das Erleben, das Denken und das unmittelbare kreative Handeln unterscheiden? Wie wirkt sich ein objektfreies Zeichnen auf den psychischen und geistigen Zustandsraum aus? Wie könnte eine Methode aussehen, die einen solchen Einfluss ermöglicht? Auf jeden Fall sind dazu verbale Interventionen erforderlich, die ein objektfrei gestalte-tes Bild mit einem therapeutisch relevanten kognitiven Kontext verbinden. Der objektfreie psychische Aus-druck ist die eine Seite des Weges, die Destillation einer geistigen Orientierung, die andere. Damit ist die Funktion der therapeutischen Fragen angesprochen: Was frage ich, wofür und worauf hin? Denn die üblicher-weise nach rückwärts gerichteten Fragen führen nicht aus dem Zustandsraum heraus, sondern man wandert im Zustandsraum umher.

Nach diversen Wegen und Umwegen, die mich zum Verstehen der Wirkungsweise des objektfreien bildneri-schen Ausdrucks geführt haben, konnte ich erkennen, dass die verbalen Interventionen in Zusammenhang mit objektfreien Bildern ebenso objektfrei sein müssen wie die Bilder selbst. Vereinfacht gesagt: Es geht nicht darum, zu fragen, was etwas ist, sondern wie etwas ist. Diese grundlegende Frage nach dem adjektiven wie und wozu anstelle eines nominalisierenden «was» und «warum» bereitet den Weg für ein Denken in Prozessen, die vom verdinglichten Haften am gegenständlichen Welt- und Selbsterleben wegführen. Das hat außerdem noch den Vorteil, dass man nicht von vornherein irgend-etwas wissen muss und entweder richtig oder falsch sein kann, sondern, dass man sich, ausgehend vom Nichtwissen, zusammen mit dem Klienten, das erforderliche Wissen erarbeitet, das zu einem Verstehen führt. Das ist dann kein Wissen um ein verdinglich-tes Etwas, vielmehr ist es eine Einsicht in Kausalitäten und Wirkungszusammenhänge, die Klient und Thera-peut gemeinsam erkannt haben. Der Linguist Laurent Verycken meint: «Die Unwiederholbarkeit des individu-ellen Geschehens verlangt vom Betrachter eine geistige Haltung, die von einem steten und aktuellen Fluss des spontanen und kreativen Denkens geprägt ist».

Das Zeichnen eines objektfreien Bildes ist ein unwiederholbarer, strukturierender Prozess. Er kann auf den Klienten einen ordnenden Einfluss haben, weil er sowohl bewusst als auch unbewusst auf Wahrnehmung, Unterscheidung, Beurteilung und Entscheidung beruht. Im Zusammenwirken mit einer phänomenologisch ausgerichteten und strukturierenden Kommunikation ermöglicht das Ineinanderwirken von Bildinterventi-on, Ausdruckshandlung, Bildgestalt und Kommunikation einen intrazerebralen Prozess, der im Unterschied zum gegenständlichen Gestalten (das auf anderen methodischen Voraussetzungen beruht) das Chaos des Möglichen tangiert. Was dabei entsteht, ist weder vom Klienten noch für den Therapeuten vorhersehbar. Dennoch bilden sich Strukturen, die durch ein beständiges, zumeist unbewusst qualifizierendes Urteilen beim Wahrnehmen, im Verlauf des objektfreien Ausdrucks, im Kontext von Farbe, Bewegung und Form ent-stehen. Solche objektfreien Ausdruckshandlungen mögen zunächst verwirrend erscheinen, denn es gibt nichts, woran man sich rational orientieren kann. Diese Verwirrung entsteht, weil nichts vorgegeben ist und möglichen Erwartungen entspricht. Das ist jedoch therapeutisch nützlich, weil die Aufmerksamkeit auf das aktuelle Empfinden gelenkt wird und dadurch ein begriffsfreies Wahrnehmen und Selbsterleben möglich ist.

Die Überlegungen der allgemeinen Semantik zeigen, dass das Wahrnehmen mit angelernten begrifflichen In-terpretationen verbunden ist. Das ist beim objektfreien Zeichnen insofern anders, als nichts vorgegeben wird und ist, dem etwas benennbar bekanntes zugeordnet werden könnte. Ein objektfreies Bild ist zunächst völlig bedeutungsfrei und deutungsoffen. Es bedeutet nichts, weil nichts abgebildet wurde. Deswegen domi-niert das wahrnehmende Empfinden und die üblichen Verbalisierungsmuster greifen nicht. Was wahrgenom-men wird, sind die Nuancen der Farben und Formen; es sind graduell unterschiedliche Intensitäten von Be-wegungsspuren, von Transparenz und Verdichtung. Zartes und Festes, Feines und Grobes, Helles bis Dunk-les, Disharmonisches und Harmo-nisches ermöglichen ein breites Spektrum sensorischer Eindrücke, die nicht verdinglicht sind. Jedes psychische und geistige Phänomen, sei es ein Gedanke, eine Vorstellung, ein Gefühl, eine Stimmung, eine somatische Empfindung oder eine Handlung, kann in Form einer objektfreien Zeichnung zum Ausdruck gebracht werden, und zwar deshalb, weil diese Phänomene objektfrei sind und de-ren Ausdruck nur über das wahrnehmende Empfinden zugänglich ist.

Die Bedeutung eines objektfreien Bildes offenbart sich in dessen Wirkung auf den wahrnehmenden Men-schen. Weil dieses Wahrnehmen vom verdinglichten und gegenständlichen Assoziieren emanzipiert ist (das ist ein wichtiger Aspekt in den Methoden der kognitiven Kunsttherapie), entsteht eine unmittelbare Bezie-hung zum aktuellen Selbst-erleben, welches therapeutisch genutzt werden kann. Dieses Selbsterleben wird in der Bildbetrachtung durch Unterscheidungen im qualifizierenden Urteilen erreicht. Unterscheiden beruht auf Vergleichen. Mehr unbewusst als bewusst ist man beim objektfreien Zeichnen damit beschäftigt zu vergleichen. Man unterscheidet zwischen Farben, den Formen, den Bewegungen und den Orten des Flächen-raumes. Je weniger man unter-scheidet, umso ausdrucksärmer wird ein objektfreies Bild sein. Je mehr man unterscheidet, umso differenzierter entwickelt sich das Bild.

Unabhängig davon, ob man die Methoden des objektfreien Ausdrucks, in einem psychotherapeutischen, einem psychoanalytischen oder im psychoedukativ beratenden Kontext anwendet, sie werden grundsätzlich das Selbsterleben des Klienten in seinem psychischen und geistigen Zustandsraum betreffen. Dieser Zusam-menhang lässt sich mit dem Ausdruck einer Handschrift vergleichen. Die Dynamik eines Schriftbildes wird stets Ausdruck der aktuellen psychischen und geistigen Befindlichkeit sein, die sich über die Schreibhandlung äußert. Im Vergleich mit dem Zeichnen ist diese Ausdruckshandlung jedoch insofern eingeschränkt, als man beim Schreiben einen kognitiven Inhalt mitteilen und sich im Akt des Schreibens nicht selbst zum Ausdruck bringen will. Dagegen sind objektfreie Ausdruckshandlungen wesentlich komplexer. Aus der Fülle des Mögli-chen heraus kristallisieren sich Farben und Formen, Strukturen und Konfigurationen in einer Weise, die dem Empfinden entsprechen. Das geschieht intuitiv, indem man wahrnimmt und unterscheidet, entscheidet und handelt. Dabei entsteht zwischen dem Klienten und seinem Bild eine mehr oder weniger eindeutige Verbind-lichkeit; je weniger er sich für sein Bild engagiert, umso weniger Wirkung wird es auf ihn haben. Deshalb ist diese Phase des objektfreien Ausdrucks, die Basis für einen möglichen therapeutischen Effekt, der jedoch nicht durch das Zeichnen objektfreier Bilder allein zustande kommt, sondern dadurch, dass objektfreie Ausdruckshandlungen, in einen strukturierten und strukturierenden Kontext formaler Logik eingebunden sind.

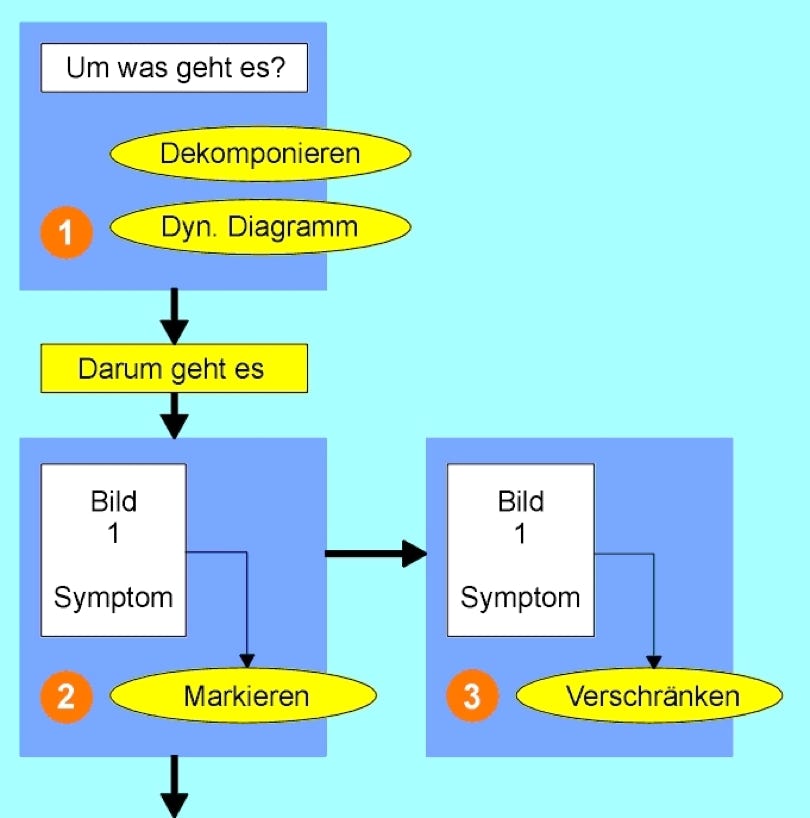

Eine auf Bild und Sprache beruhende kognitive Kunsttherapie besteht aus einer Abfolge ineinander wirken-der Sequenzen, die formallogisch aufeinander Bezug nehmen und den objektfreien Ausdrucksprozess ani-mieren und strukturieren. Die Sequenzen sollen sicherstellen, dass man sich beim Arbeiten mit objektfreien Bildern nicht in der Uferlosigkeit generalisierter, einander widersprechender Spekulationen und Fiktionen verliert, sondern dem Klienten eine ihm nützliche kognitive und emotive Orientierung vermittelt. Eine Abfol-ge solcher formallogisch aufeinander Bezug nehmender Sequenzen kann beispielsweise so aussehen:

01) Dekomposition: Das Anliegen wird hinterfragt.

02) Es wird ein objektfreies Bild (1) des Problemerlebens gezeichnet.

03) Das Bild wird zu einer aktuellen Lebenssituation in Beziehung gesetzt.

04) Anhand des Bildes soll das Typische am Selbsterleben einer solchen Situation erkannt werden?

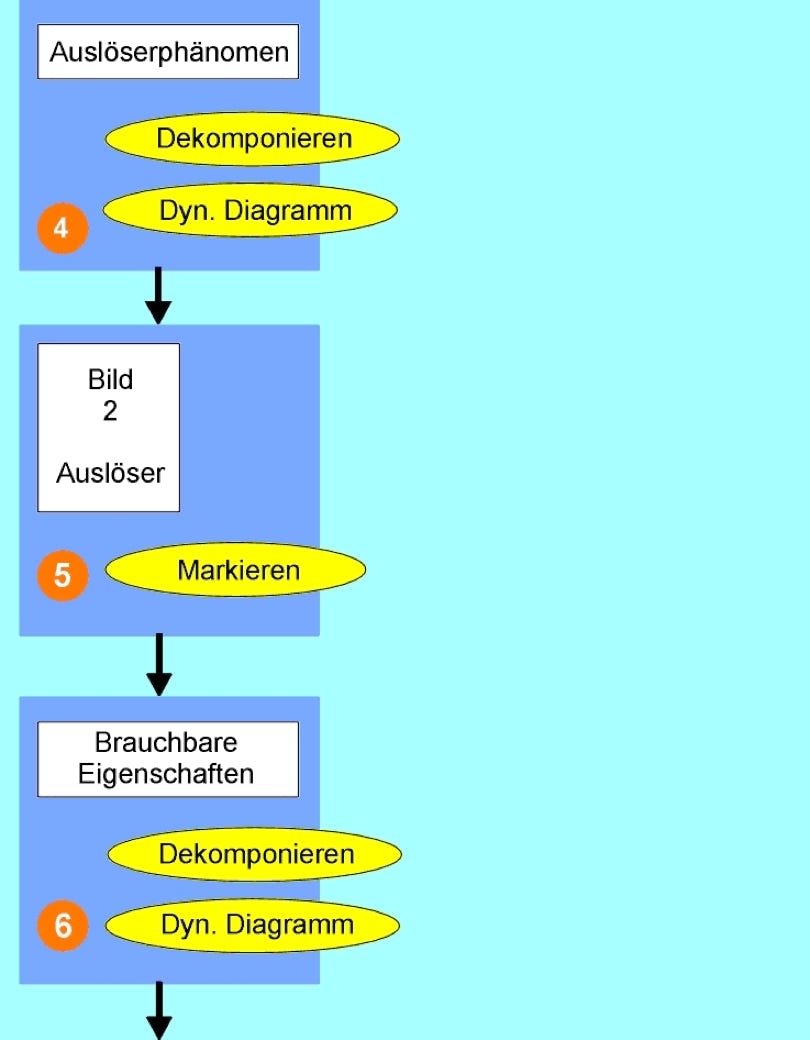

05) Dieses Selbsterleben wird in einem objektfreien Bild (2) zum Ausdruck gebracht.

06) Durch Assoziation und Analogie werden die Attribute dieses Bildes bestimmt.

07) Welche Attribute des Bildes sind brauchbar, um das Problem zu lösen?

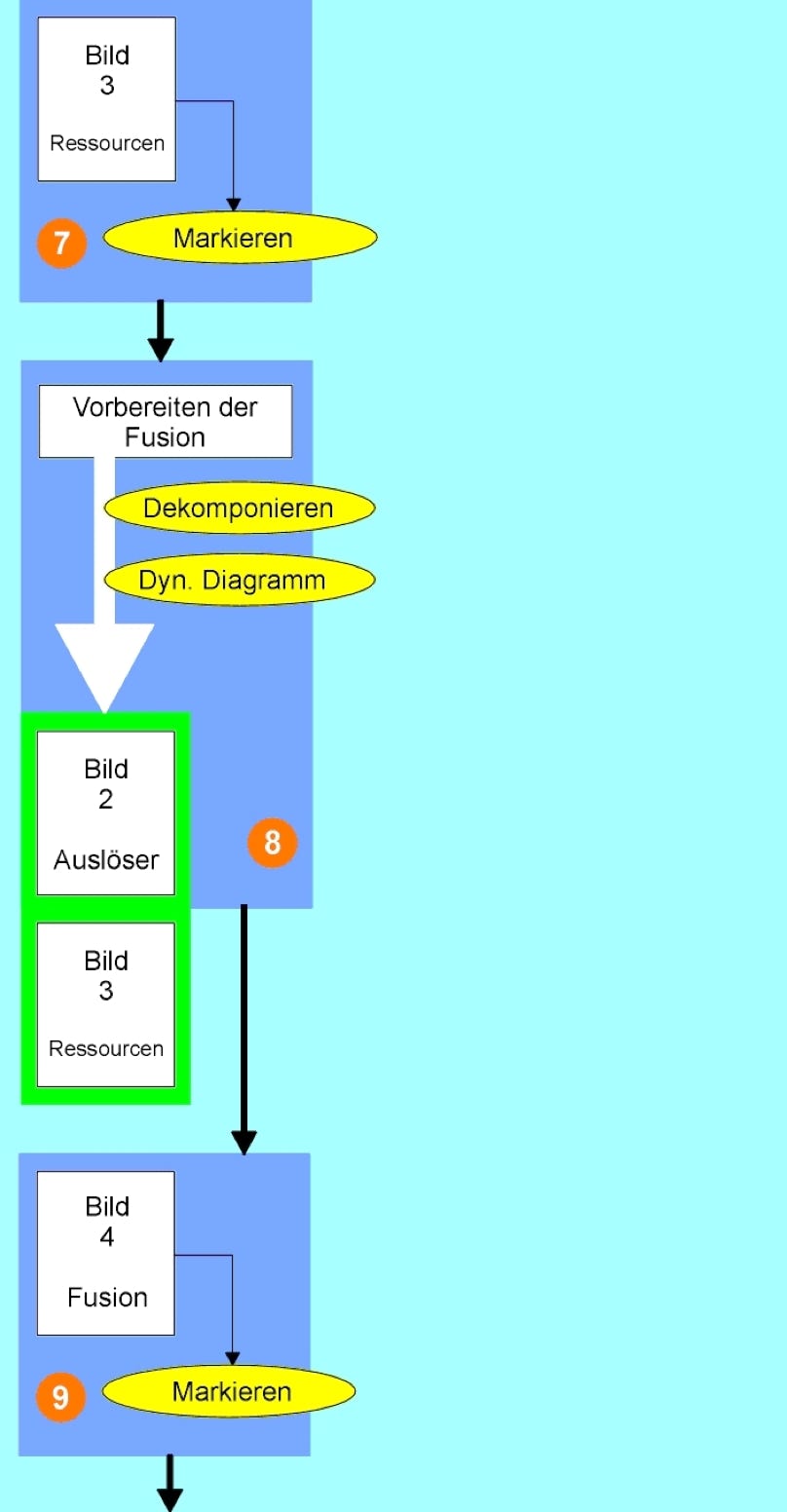

08) Von diesen brauchbaren Attributen wird ein Bild gezeichnet (Bild 3).

09) Der gesamte Zusammenhang wird formallogisch rekapituliert.

10) Es wird ein Bild gezeichnet (Bild 4), in dem die beiden Bilder 2 und 3 fusioniert werden.

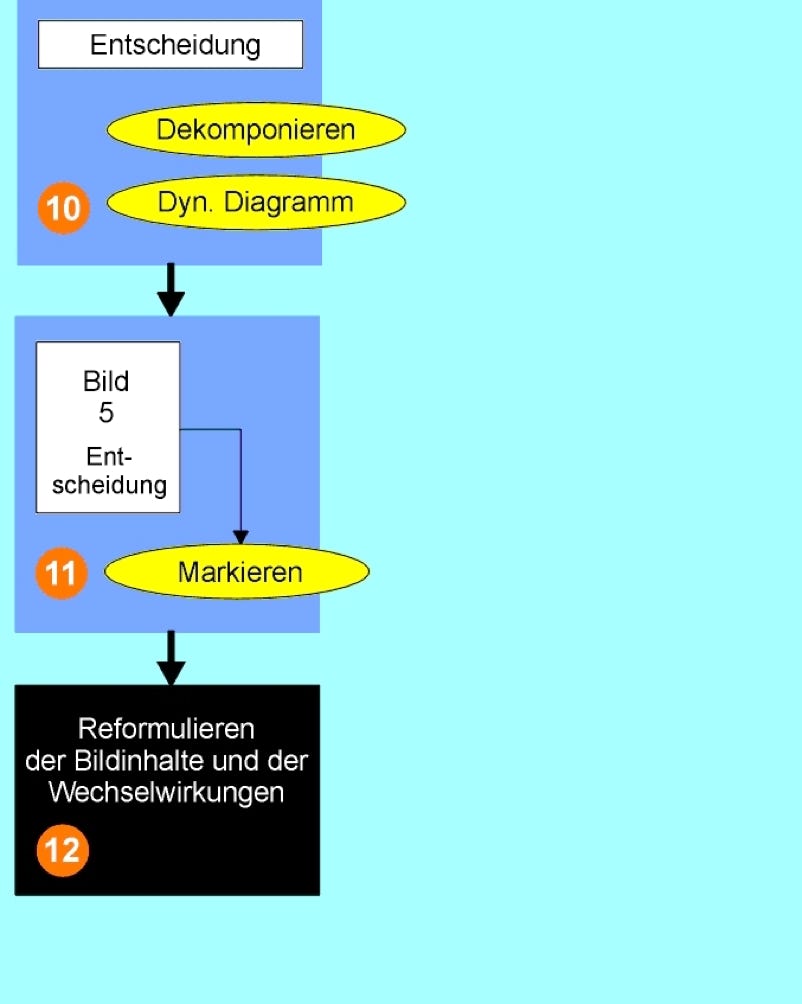

11) Das Bild wird anhand seiner Attribute qualifizierend danach beurteilt, ob es eine Option vermittelt.

12) Wenn ja, denn soll ein Bild der Entscheidung für diese Option gezeichnet werden (Bild 5).

13) Der gesamte Prozess wird anhand der Bilder reformuliert.

Dafür benötigt man Zeit. Die in einem solchen Sequenzen-Modell enthaltenen Methoden sind Dekomponie-ren, dynamisches Diagramm, Markieren, Verschränken und Bildfusion. Das sind spezielle Verfahrensweisen, mit denen ein objektfreies Bild therapeutisch genutzt werden kann. Ich wende hier den Begriff «therapeu-tisch» metaphorisch an. Ich bin kein Therapeut und will auch keiner sein. Mein sogenannter kognitiv kunst-therapeutischer Anspruch ist die Adaption objektfreier Ausdrucksprozesse auf eine Weise, sodass man da-mit einen wirkungsvollen Einfluss auf die psychische und kognitive Disposition erreichen kann. Ein solcher Prozess verläuft oftmals so, dass man bei einer Sequenz «hängen» bleibt und meint, nicht weiterzukommen. Dann kann es helfen, zu derjenigen Sequenz zurückzugehen, in der man sich gemeinsam in einem zweifels-freien verinnerlichten Verstehen befunden hat. Dieses Prinzip eines Sequenzen-Modells lässt sich auf psy-chische und kognitive Zustandsräume anwenden, mit dem Ziel Optionen aufzudecken, andere Wege des Er-lebens und Verhaltens zu entdecken und sinngebende Zusammenhänge wahrzunehmen.